| Notre

corsaire à la guillotine |

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

n mai

1751, était baptisé à Amiens (Somme) Jean-Baptiste

Ernest Buchère, fils unique par la mort de son frère

aîné, de Jean-François, bourgeois fortuné, seigneur

de l'Epinois, Président Trésorier de France en la

Généralité de Champagne, conseiller du Roi. n mai

1751, était baptisé à Amiens (Somme) Jean-Baptiste

Ernest Buchère, fils unique par la mort de son frère

aîné, de Jean-François, bourgeois fortuné, seigneur

de l'Epinois, Président Trésorier de France en la

Généralité de Champagne, conseiller du Roi.

l portait

les armes familiales : l portait

les armes familiales :

"d'argent à un chevron d'azur, accompagné en

chef d'une étoile d'azur, à dextre d'un croissant aussi

d'azur, à sénestre et en pointe d'un mouton de sable"

et avait adopter la devise : "Fidelis ad mortem". |

|

| |

|

Jean-Baptiste

Ernest Buchère de l'Epinois

(1751-1794)

|

| |

|

|

e sa petite

enfance, nous ne savons pratiquement rien, sinon qu'à

l'âge de 10 ans, il arrêta le latin et qu'il reçut

dès 12 ans une solide formation aux mathématiques, son

père le destinant à entrer dans le corps des

ingénieurs des Ponts et Chaussées. e sa petite

enfance, nous ne savons pratiquement rien, sinon qu'à

l'âge de 10 ans, il arrêta le latin et qu'il reçut

dès 12 ans une solide formation aux mathématiques, son

père le destinant à entrer dans le corps des

ingénieurs des Ponts et Chaussées.

Ce qui ne fut pas du goût de Jean-Baptiste, qui dès son

quinzième anniversaire s'engagea dans le 6e régiment de

dragons de la Reine attaché à la Compagnie de M.

d'Alvimart. |

| |

|

|

on enthousiasme

le conduit au grade de Maréchal des Logis avant

d'obtenir en septembre 1770, le brevet de

sous-lieutenant, grâce au colonel Emmanuel-François de Grossolles, Comte de

Flamarens (v.1735-1782). on enthousiasme

le conduit au grade de Maréchal des Logis avant

d'obtenir en septembre 1770, le brevet de

sous-lieutenant, grâce au colonel Emmanuel-François de Grossolles, Comte de

Flamarens (v.1735-1782). |

| |

|

|

l'automne

1774, Jean-Baptiste Buchère de l'Epinois sert dans les

armées du comte d'Artois en qualité de Porte-Arquebuse.

Mais sa carrière militaire va tourner court en fin

d'année 1779, suite à une violente querelle avec le

Prince d'Hénin (1748-1794), sieur d'Alsace de Boussut de

Chimay, capitaine des Gardes du Corps du Comte d'Artois. l'automne

1774, Jean-Baptiste Buchère de l'Epinois sert dans les

armées du comte d'Artois en qualité de Porte-Arquebuse.

Mais sa carrière militaire va tourner court en fin

d'année 1779, suite à une violente querelle avec le

Prince d'Hénin (1748-1794), sieur d'Alsace de Boussut de

Chimay, capitaine des Gardes du Corps du Comte d'Artois.

Il est contraint pour lors à l'exil. |

| |

|

|

l décide alors

de "déclarer la guerre aux tyrans" en

s'embarquant en tant que corsaire-flibustier. l décide alors

de "déclarer la guerre aux tyrans" en

s'embarquant en tant que corsaire-flibustier.

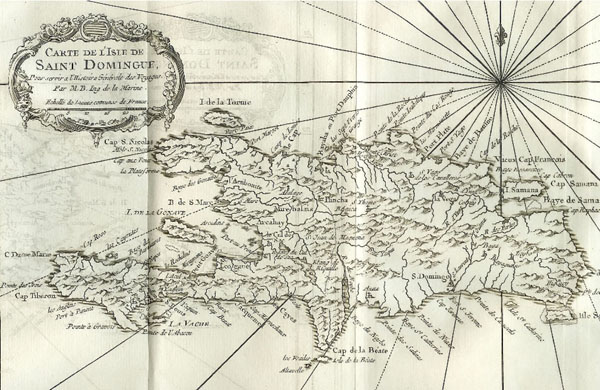

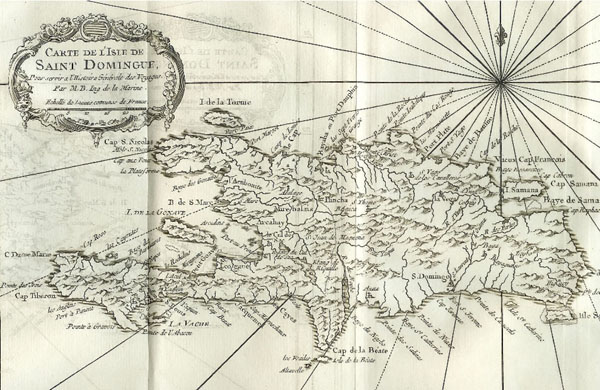

insi

pouvons-nous compter notre héros, au nombre de ses

aventuriers qui débarquèrent dans l'île de

Saint-Domingue, avant d'être forcé d'émigrer dans

l'île de la Tortue, au nord-ouest d'Haïti. insi

pouvons-nous compter notre héros, au nombre de ses

aventuriers qui débarquèrent dans l'île de

Saint-Domingue, avant d'être forcé d'émigrer dans

l'île de la Tortue, au nord-ouest d'Haïti. |

| |

|

|

|

| |

|

|

roisant dans le

golfe du Mexique, il acquit par ce métier une somme de

300.000 livres qu'il emploiera à l'achat d'une maison

"La Bombarde" à Saint-Domingue. roisant dans le

golfe du Mexique, il acquit par ce métier une somme de

300.000 livres qu'il emploiera à l'achat d'une maison

"La Bombarde" à Saint-Domingue. |

| |

|

|

l n'oubliait

pas pour autant la France et plus particulièrement Le

Mesnil-Saint-Denis, où l'attendait sa femme

Marie-Alexandrine Aubilliard des Ambésis et ses enfants. l n'oubliait

pas pour autant la France et plus particulièrement Le

Mesnil-Saint-Denis, où l'attendait sa femme

Marie-Alexandrine Aubilliard des Ambésis et ses enfants.

n effet en

1790, après avoir navigué deux années sur l'océan

atlantique, il débarqua au port du Havre, avant de

regagner Le Mesnil, alors en pleins troubles

révolutionnaires. n effet en

1790, après avoir navigué deux années sur l'océan

atlantique, il débarqua au port du Havre, avant de

regagner Le Mesnil, alors en pleins troubles

révolutionnaires. |

| |

|

|

e 1er août

1790, les Mesnilois le nommèrent Major de la Garde

Nationale, fonction qu'il remplira jusqu'en novembre de

la même année, date à laquelle il fut à nouveau

contraint par suites d'une lettre de cachet stipulant son

expatriation, de repartir pour "la perle des

Antilles françaises", ainsi dénommait-on la

future Haïti, considérée comme la colonie la plus

florissante du monde entier. Cette prospérité reposait

sur l’esclavage. Il y avait 455.000 esclaves sur à

peine 510.000 habitants en 1791. e 1er août

1790, les Mesnilois le nommèrent Major de la Garde

Nationale, fonction qu'il remplira jusqu'en novembre de

la même année, date à laquelle il fut à nouveau

contraint par suites d'une lettre de cachet stipulant son

expatriation, de repartir pour "la perle des

Antilles françaises", ainsi dénommait-on la

future Haïti, considérée comme la colonie la plus

florissante du monde entier. Cette prospérité reposait

sur l’esclavage. Il y avait 455.000 esclaves sur à

peine 510.000 habitants en 1791. |

| |

|

|

l retourna à

Saint-Domingue où il retrouva sa maison située dans le

quartier du Mole Saint-Nicolas. l retourna à

Saint-Domingue où il retrouva sa maison située dans le

quartier du Mole Saint-Nicolas.

Ses affaires fleurissaient et tout permettait à

Jean-Baptiste Ernest de se réjouir, lorsque

l'insurrection "des nègres" survint le 23

août 1791, avec pour conséquence l'incendie de sa

maison et la perte de sa fortune. |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Début

de la grande insurrection de Saint-Domingue

|

|

| |

|

|

a multiplicité

des camps qu'exigeait la guerre contre "les

nègres" nécessitait des officiers du génie.

Philibert-François Rouxel-Blanchelande (1735-1793),

gouverneur des Iles-sous-le-Vent, lui confia alors le

poste d'ingénieur au Camp du Haut du Cap, que

Jean-Baptiste Ernest fera fortifier. a multiplicité

des camps qu'exigeait la guerre contre "les

nègres" nécessitait des officiers du génie.

Philibert-François Rouxel-Blanchelande (1735-1793),

gouverneur des Iles-sous-le-Vent, lui confia alors le

poste d'ingénieur au Camp du Haut du Cap, que

Jean-Baptiste Ernest fera fortifier.

Durant cette période, il publie une loi intitulée

"Moyen de remédier aux désastres de cette

colonie, d'y rétablir la Paix, de faire rentrer les

esclaves dans les habitations et prévenir les

insurrections". |

| |

|

|

a guerre civile

se poursuivant, Jean-Baptiste Ernest obtint en faveur des

services rendus à la colonie, un passage pour son retour

en France. a guerre civile

se poursuivant, Jean-Baptiste Ernest obtint en faveur des

services rendus à la colonie, un passage pour son retour

en France.

Il quitte Saint-Domingue le 14 septembre 1791 et après

une traversée à bord du "Prospère"

débarque à Nantes. |

| |

|

|

e 3 octobre, il

arrive au Mesnil où il retrouve sa famille au château

des Ambésis. Dès lors il s'occupera de l'exploitation

des terres attachées à la ferme des Grands-Ambésis,

dont il était le propriétaire. e 3 octobre, il

arrive au Mesnil où il retrouve sa famille au château

des Ambésis. Dès lors il s'occupera de l'exploitation

des terres attachées à la ferme des Grands-Ambésis,

dont il était le propriétaire. |

| |

|

|

i un certificat

de résidence, délivré par la commune en 1793, nous

décrit les traits de notre personnage : "Taille

5 pieds 4 pouces et demie (1 m 74) ; taille svelte

moulée dans toutes les proportions ; la tête chauve ;

sourcils châtains ; petits yeux enfoncés ; nez aquilin

; bouche petite ; le regard vif et fier d'un républicain

; le teint brûlé par le soleil ; le visage à

demi-ovale", une très belle miniature

d'époque (voir

ci-dessus) nous le

représente de profil et nous permet d'admirer son

effigie la tête coiffée d'une perruque à bourse. i un certificat

de résidence, délivré par la commune en 1793, nous

décrit les traits de notre personnage : "Taille

5 pieds 4 pouces et demie (1 m 74) ; taille svelte

moulée dans toutes les proportions ; la tête chauve ;

sourcils châtains ; petits yeux enfoncés ; nez aquilin

; bouche petite ; le regard vif et fier d'un républicain

; le teint brûlé par le soleil ; le visage à

demi-ovale", une très belle miniature

d'époque (voir

ci-dessus) nous le

représente de profil et nous permet d'admirer son

effigie la tête coiffée d'une perruque à bourse. |

| |

|

|

es

responsabilités sur le plan local vont s'élargir

puisqu'en juillet 1792, il sera nommé sous-lieutenant de

la 1ère compagnie de la Garde Nationale, avant d'être

élu Capitaine et de prêter le serment le 28 octobre de

la même année. es

responsabilités sur le plan local vont s'élargir

puisqu'en juillet 1792, il sera nommé sous-lieutenant de

la 1ère compagnie de la Garde Nationale, avant d'être

élu Capitaine et de prêter le serment le 28 octobre de

la même année. |

| |

|

|

l décide alors

de reprendre ces activités militaires et s'adresse à

Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827) inspecteur des Mines

afin d'obtenir un engagement. l décide alors

de reprendre ces activités militaires et s'adresse à

Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827) inspecteur des Mines

afin d'obtenir un engagement.

Sans succès, il décide de quitter Le Mesnil en

décembre 1792 pour se fixer à Paris.

Là, il s'occupera de dessin et disposera de 1.200 livres

de rente sur la ville, perçues par le citoyen La Place,

son cousin, homme de loi.

Il profite de son temps libre pour nous laisser des

écrits sur la capitale : "Projets et sujétions"

sur : "les Champs-Elysées" ; "Tuileries,

châteaux et Jardins" ; "Quai de la

Ferraille ou de la Mégisserie" ; "Place

de la Révolution" ; "Montmartre"

; "Quai de la Vallée ou des Grands-Augustins"...

et une satire sur "Mirabeau". |

|

| |

|

Jean-Henri

Hassenfratz

(1755-1827)

|

oussé par la

volonté de servir la République, récemment proclamée

par Danton, il sollicita le 22 mars 1793, M. de Saudemont

qui, par retour de courrier lui répondit : -"La

loi du 21 février 1793 relative à la désorganisation

de l'armée me prive des moyens de vous obliger". oussé par la

volonté de servir la République, récemment proclamée

par Danton, il sollicita le 22 mars 1793, M. de Saudemont

qui, par retour de courrier lui répondit : -"La

loi du 21 février 1793 relative à la désorganisation

de l'armée me prive des moyens de vous obliger". |

| |

|

|

| Jean-Baptiste

Ernest est furieux. Une fois de plus, on l'empêche, lui

l'homme d'action, le risque-tout, de se battre contre les

despotes et le despotisme. Et bien, on va voir ! |

| |

|

|

'est alors

qu'il se trouva mêlé à une fâcheuse affaire. 'est alors

qu'il se trouva mêlé à une fâcheuse affaire. |

| |

|

|

|

rrêté à la

fin mai 1793, il fut impliqué dans la "Conspiration

des Prisons" accusé d'être complice d'Hébert

(1757-1794) et "associé de Ronsin". rrêté à la

fin mai 1793, il fut impliqué dans la "Conspiration

des Prisons" accusé d'être complice d'Hébert

(1757-1794) et "associé de Ronsin".

Le 1er juin, il comparait devant l'Administrateur du

Département de Police, qui déclare avoir trouvé dans

son appartement des papiers compromettant pour lui. |

Jacques

René Hébert (1757-1794)

|

|

|

| Le 24 juillet 1793,

il comparait devant le Tribunal Révolutionnaire,

présidé par Jacques Bernard Montané, en présence de

Fouquier-Tinville, accusateur public. |

e 19

germinal An II, Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, dresse

l'acte d'accusation sur lequel figure Jean-Baptiste

Ernest, en compagnie de 28 individus, parmi lesquels

Jean-Baptiste Gobel (1727-1794) Evêque de Paris ;

Pierre-Gaspard Chaumette dit Anaxagoras (1763-1794) Agent

national de la commune de Paris ; Anne-Philippe Lucile

Laridon-Duplessis veuve Camille Desmoulins (1771-1794) ;

Arthur Dillon (1750-1794) général de l'armée des

Ardennes, représentant des Etats-Généraux...

etc...tous "convaincus" sans preuve, pièce, ni

témoin, d'être "les auteurs ou complices de la

conspiration qui a existé contre la liberté, la

sûreté et la souveraineté du peuple, la destruction du

gouvernement républicain ... et d'avoir

comploté pour délivrer Marie-Antoinette et tenter de

replacer sur le trône "le fils du tyran" (Louis XVII). e 19

germinal An II, Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, dresse

l'acte d'accusation sur lequel figure Jean-Baptiste

Ernest, en compagnie de 28 individus, parmi lesquels

Jean-Baptiste Gobel (1727-1794) Evêque de Paris ;

Pierre-Gaspard Chaumette dit Anaxagoras (1763-1794) Agent

national de la commune de Paris ; Anne-Philippe Lucile

Laridon-Duplessis veuve Camille Desmoulins (1771-1794) ;

Arthur Dillon (1750-1794) général de l'armée des

Ardennes, représentant des Etats-Généraux...

etc...tous "convaincus" sans preuve, pièce, ni

témoin, d'être "les auteurs ou complices de la

conspiration qui a existé contre la liberté, la

sûreté et la souveraineté du peuple, la destruction du

gouvernement républicain ... et d'avoir

comploté pour délivrer Marie-Antoinette et tenter de

replacer sur le trône "le fils du tyran" (Louis XVII). |

|

| |

|

Antoine

QuentinFouquier-Tinville

(1746-1795)

|

| |

|

|

|

|

|

Pierre-Gaspard

Chaumette dit Anaxagoras (1763-1794)

|

Anne-Philippe

Lucile Laridon-Duplessis

veuve Camille Desmoulins (1771-1794)

|

Arthur

Dillon (1750-1794)

|

| |

|

|

amené le soir

même à la maison de la Conciergerie où il était

emprisonné, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois,

dut comparaître le surlendemain 21 germinal An II, salle

de la Liberté, à 10 heures du matin afin d'entendre sa

sentence. amené le soir

même à la maison de la Conciergerie où il était

emprisonné, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois,

dut comparaître le surlendemain 21 germinal An II, salle

de la Liberté, à 10 heures du matin afin d'entendre sa

sentence.

Le président René-François Dumas (1758-1794) qui

envoya à la guillotine Mme Roland, la Reine, Danton,

Hébert...les condamna tous "à la peine de

mort" et leurs biens acquis à la République. |

| |

|

|

e 24 germinal

An II ou le dimanche 13 avril 1794, à six heures du

soir, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois ainsi

que ces compagnons que l'on appellera plus tard "les

Hébertistes" ou "les Enragés",

furent conduit sur la place de la Révolution. e 24 germinal

An II ou le dimanche 13 avril 1794, à six heures du

soir, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois ainsi

que ces compagnons que l'on appellera plus tard "les

Hébertistes" ou "les Enragés",

furent conduit sur la place de la Révolution.

|

| |

|

|

n y voit

l'échafaud sur lequel se dressent la guillotine et le

bourreau. n y voit

l'échafaud sur lequel se dressent la guillotine et le

bourreau. |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Supplice

des Hébertistes

gravure de P.G. Berthault d'après J.Duplessis-Bertaux

|

|

| |

|

|

| |

n long moment

de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang. n long moment

de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| ©

Olivier Fauveau - 2004 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Retour

à l'accueil

Retour

à l'accueil

|

|

| |

|

|

![]() n long moment

de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang.

n long moment

de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang.

![]()

![]()