La Ferme de Beaurain

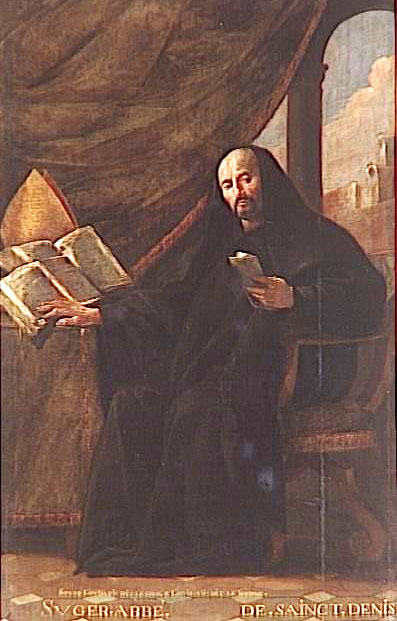

Abbé

Suger

n l'an 1144

n l'an 1144Les possessions de Saint-Denis comprenant le Mesnil-Saint-Denis et d'autres villages, sis dans la vallée du château de Chevreuse, étaient depuis longtemps assujetties à 3 tailles, à savoir au seigneur du château de Chevreuse, au seigneur du château de Neauphle et à Simon de Villetain et leur rapacité avait réduit presque à néant ces biens. Non sans grandes dépenses, nous avons libéré les villages de ces agressions, ne laissant aux seigneurs que les droits d'avouerie. De plus nous avons recouvré le droit de chasse dans la forêt d'Yveline sur les terres de Saint-Denis, droits qu'ils avaient usurpé depuis longtemps et pour que les postérités s'en souviennent, nous y sommes allés pour une semaine entière, en compagnie de nos amis éprouvés et de nos hommes, à savoir Amaury de Montfort, Comte d'Evreux, Simon de Neauphle, Evrard de Villepreux et beaucoup d'autres. Habitant sous la tente tous les jours de la semaine, nous avons fait porter à Saint-Denis, grands nombres de cerfs, non par vaine satisfaction, mais pour établir les droits de l'abbaye. Et pour que le fait ne s'oublie pas nous avons fait distribuer aux frères infirmes et aux hôtes dans l'hôtellerie et en outre aux chevaliers de la vallée. En plus de son ancien fief, à savoir l'avouerie de notre terre et la moitié de la forêt, nous avons donné cent sous de rente annuelle au seigneur de Chevreuse, comme à notre vassal, pour qu'il renonce à la taille et aux extractions. Ces cent sous, nous pouvons les collecter sur notre terre à volonté sans contestations".

Suger

Extraits des Mémoires sur l'administration

de l'Abbaye de Saint-Denis

Amaury de

Montfort,

comte d'Evreux

![]() 'était là que les vassaux et les

censiers du monastère venaient s'acquitter de leurs

devoirs et payer leurs redevances.

'était là que les vassaux et les

censiers du monastère venaient s'acquitter de leurs

devoirs et payer leurs redevances.

![]() a châtellenie s'étendait alors sur les

bois démembrés de l'Yveline (qui reçurent le nom de

bois de Saint-Denis), sur les vastes plaines cultivées

et sur la vallée de l'Yvette, depuis le village de

Trappes jusqu'à la paroisse de Cernay, et comprenait

dans sa juridiction les paroisses de Senlisse et de

Dampierre.

a châtellenie s'étendait alors sur les

bois démembrés de l'Yveline (qui reçurent le nom de

bois de Saint-Denis), sur les vastes plaines cultivées

et sur la vallée de l'Yvette, depuis le village de

Trappes jusqu'à la paroisse de Cernay, et comprenait

dans sa juridiction les paroisses de Senlisse et de

Dampierre.

Entre 1229 et 1230 la vente de bestiaux à Beaurain équivalait à celle de Maisoncelles (Seine et Marne), soit 516 "bestes à laine", 40 porcs, 7 boeufs, 30 vaches et taureaux.

Dans les années 1372 à 1377, les recettes en argent étaient de l'ordre de 50 écus, et atteignirent 90 écus dans les années 1399 à 1404.

Atelier de François

CLOUET

Charles cardinal de Guise puis de Lorraine

(1525-1574)